Ахтала. Апофеоз Армяногрузии.

Цепочку древних сёл с монастырями, висящих на "балконах" ровных плато над рекой Дебед, - как Кобайр и Одзун, Санаин над Алаверди или показанный в прошлой части Ахпат, - замыкает Ахтала. Глухой металлический звон её названия не случаен: здесь находятся старинные медные рудники. Для Армении этот крошечный городок (2 тыс. жителей) в 20км от Алаверди - самый что ни на есть Крайний Север, и по обилию ржавых руин Ахтала вполне достойна городов-призраков где-нибудь на Таймыре. Но как и всюду в этом уголке, в ржавый металл вплетён древний камень: монастырь Ахтала, успевший послужить трём народам - это натурально апофеоз исторического Гугарка, который я не раз уже называл Армяногрузией.

За Алаверди, как и до Алаверди, тбилисская трасса вьётся меж двух стен каньона. Вот впереди появляется лев Багратидов, здесь кажущийся сонными и милым. А на том берегу вдруг отодвигается стена:

2.

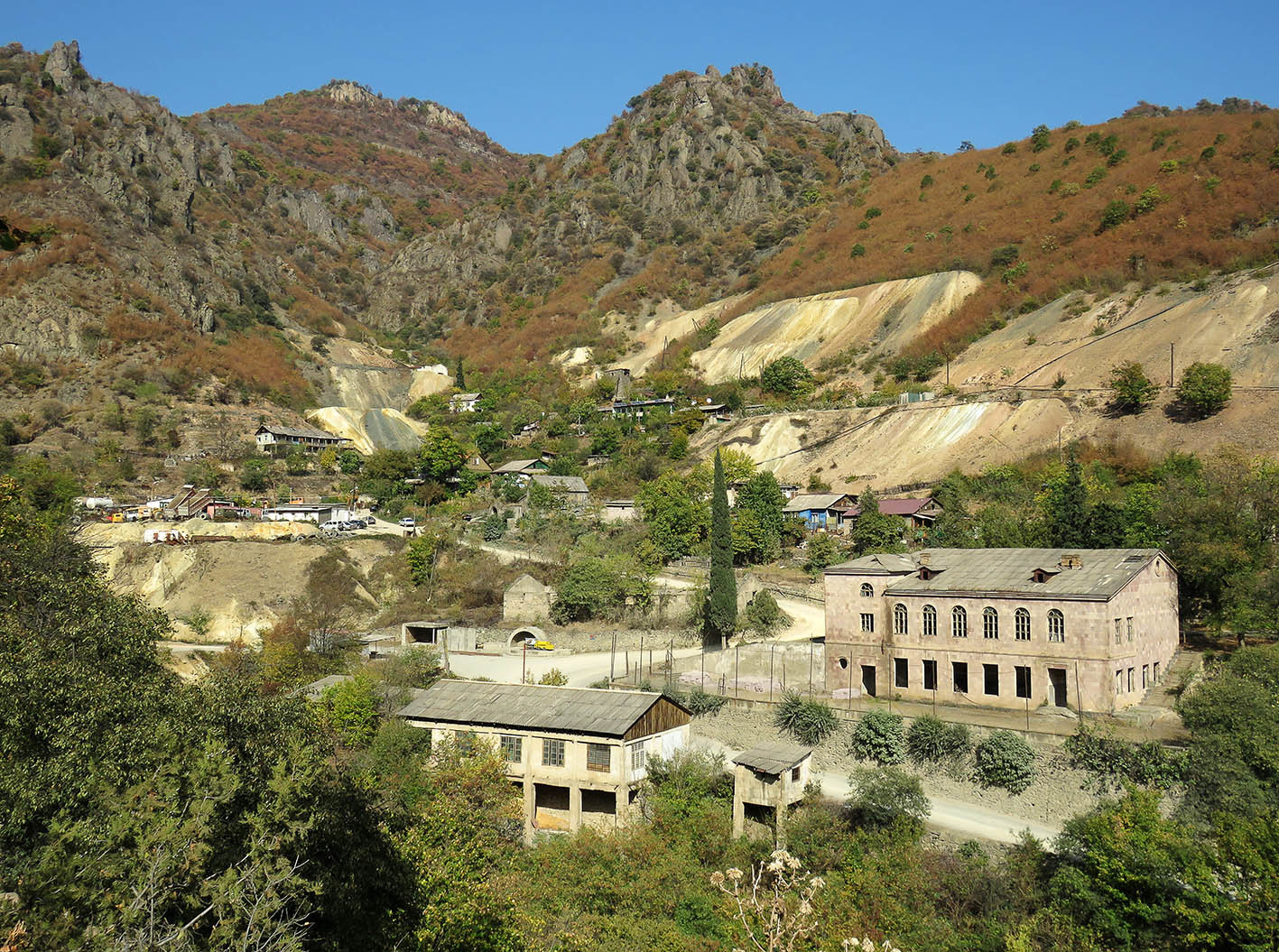

За рекой встречает промзона из розового туфа: ещё одно, первоначальное название Ахталы, известное где-то с 10 века - Пгндзаанк, что в переводе значит Медная Копь. В Алаверди я показывал руины медно-химического комбината, ну а здесь и в соседнем Шамлуге для него добывали сырьё. Тысячу лет назад на рудах Пгндзаанка держалось могущество Ташир-Дзорагетсткого царства (см. Лориберд), провозглашённого в 986 году домом Кюрикид (младшей ветвью Багратидов), бросившего вызов анийским сюзеренам, а в итоге в 1118 году покорённого Грузией. В 1770-х годах эти же рудники пытался возродиться с помощью греков-рудокопов из Турции грузинский царь Ираклий II в тот короткий период, когда Грузия уже освободилась от Ирана и ещё не покорилась России. Сто лет спустя, в 1887 году, начатое им завершили французск "Французская компаниияАхталинских шахт", взявшая в концессию рудники Алаверди и пролоббировавшие постройку в 1897-99 годах Тифлис-Карсской железной дороги через них. В 1939 году Ахтала получила статус ПГТ, и видимо примерно тогда же у станции была построена обогатетльная фабрика, готовившая руду к отправке в печи Алаверди:

3.

По сути ПГТ Ахтала и оставалась, в лучшее время не дотягивая даже до 5 тысяч жителей, но в 1995 году Армения просто упразднила этот статус, раздав посёлки в города или сёла. Для жилых кварталов место нашлось лишь на плато, а приречная низина так и осталась промзоной у станции. Как и в Алаверди, их связали канатной дорогой. И единственным фактом, который я о ней сумел нагуглить, оказался не год основания (видимо, 1970-е), ни длина (что-то около 300 метров), а то, что стоит она с 1998 года:

4.

И делать такой кадр лучше с прищепкой на носу:

5.

До верхней станции, как и вообще до жилых кварталов Ахталы, мы так и не добрались, но их в своё время подробно показывал

puerrtto. На его фотографиях Ахтала по-своему впечатляет... разрухой. Через 30 лет после распада СССР здесь осталось, по разным данным, от 1,3 до 2 тысяч жителей, а среди армянских городов, куда хоть изредка заносит туристов, Ахтала стабильно слывёт самой заброшенной и мрачной.

puerrtto. На его фотографиях Ахтала по-своему впечатляет... разрухой. Через 30 лет после распада СССР здесь осталось, по разным данным, от 1,3 до 2 тысяч жителей, а среди армянских городов, куда хоть изредка заносит туристов, Ахтала стабильно слывёт самой заброшенной и мрачной.6.

Под канатной дорогой - железная дорога, но вид её столь же печален:

7.

Пассажирская станция давно превратилась в такую же часть пейзажа, как и обогатительная фабрика - ночной поезд Ереван-Тбилиси и тем более товарняки проходят Ахталу хотя и каждый день, но без остановок:

8.

А вот большегрузы тут куда актуальнее - на окрестных рудниках ещё теплится какая-то жизнь:

9.

У автодорожного моста я приметил мини-ГЭС:

10.

В гудящий машинный зал которой мы совершенно беспрепятственно зашли:

11.

Рядом - техника, своим суровым архаичным видом напоминающая, что здесь хоть и южной страны, но всё-таки Крайний Север:

12.

Между тем, вдоль Дебеда мы спустились уже существенно ниже километра над уровнем моря, и думаю, ещё в посте про Алаверди на главной площади кто-то мог приметить кипарис. Ахтала стоит ещё на 200 метров ниже, и в перспективе станции мой взгляд привлекла целая кипарисовая роща, венчающая обрыв. А в кипарисах отчётливо просматривался какой-то дворец из эпохи Российской империи:

13.

К которому я тоже решил добраться, но сначала - всё же съездить к главным достопримечательностям Ахталы. Дорога в черте городка натурально ветвится, и первая пара серпантинов расходится за ЖД-переездом: направо - дворец в кипарисах, налево - Ахталинский монастырь, до которого от станции порядка 5 километров.

14.

За ржавыми цистернами, когда-то возившим в Советскую Армению бензин и мазут из Баку, видна небольшая крепость, облепившая одинокий останец:

15.

Никакой конкретики о её происхождении я так и не нашёл, но скорее всего это был форпост Ахталинского монастыря, как показанный в прошлой части Каянберд перед Ахпатом.

16.

Напротив крепости - одинокий квартал, редуцированный (по сравнению с Алаверди) Нижний район Ахталы:

17.

За которым - новая развилка между промзоной и храмом:

18.

Слева крутая петля, обогнув обогатительную фабрику, приведёт в жилые кварталы, на дальнем конце разветвившись с дорогой в соседний рудничный Шамлуг:

19.

Здесь больше всего впечатляет текущий под шахтой ручей в берегах из серных отложений:

20.

Верхней границей которых служит шахтный водоотвод - ландшафт, более уместный на юпитерианском спутнике Ио, сложился всего за столетие:

21.

Ядовито-жёлтые обрывы тянутся и по распадку справа от развилки - там совсем короткая дорога, ведущая в, натурально, исторический центр Ахталы у сталинки рудничной конторы:

22.

Здесь есть небольшой памятник горнякам, уж не знаю, к какой из местных годовщин и при каких властях поставленный. Обратите внимание на рельсы - в советское время на рудниках работала узкоколейка:

23.

А у подножья сернистых яров расположились четыре каменных часовни Троицы, Святых Апостолов, Григория Просветителя и Иоанна Златоуста - не знаю точно, какая из них попала мне в кадр:

24.

В этом овраге - та самая медная копь Пгндзаанк, на скале близ которой в 1088 году кюрикидская принцесса Мариам, дочь царя Гургена II, основала монастырь. Показательно, что Санаин, Ахпат и Кобайр так же были основаны женщинами, царицами и царевнами Лори, и в этой традиции есть своя красота: пока отцы и мужья сражаются, дочери и жёны заботятся об их покое земном во дворцах и вечном в обителях... Но крепостную стену для монастыря в стратегическом месте Кюрикиды не забыли возвести. Их царство, к тому времени слабевшее под натиском грузин и тюрок, в лучшие времена охватывало всю Гогарену - Лори и Тавуш в нынешней Армении, Борчалы, Цалку и Джавахетию в нынешней Грузии, а до кучи турецкий Ардаган и азербайджанский Газах. К охране границ на всём этом пространстве активно привлекались кочевники, в первую очередь курды, которым новые гегемоны Передней Азии тюрки были не братьями, а соперниками. Иные крестились в армянских церквях, получали фамилии на "-ян" и перспективы карьерного роста, а за особые заслуги проникали даже в армянское дворянство. И вот среди благородных родов, в 1118 году присягнувших покорившему этот край грузинскому царю Давиду Строителю, был и род Закарян:

25.

Впрочем, до их курдского происхождения лишь спустя сотни лет докопались историки, а грузинское подданство Закаряны приняли одним из именитейших домов Армении, успев на излёте Лорийского царства породниться с Багратидами и Арцруни, а через них и вовсе вывести происхождение к ахеменидскому шаху Артаксерксису I Долгорукому, что в 5 веке до нашей эры за Египет и за Кипр с греками воевал. Но что ещё удивительнее, Закаряны смогли не посрамить память своей родословной: братья Иванэ и Закарэ Закаряны прославились как лучшие полководцы в истории Грузинского царства, в 1190-х годах освободившие от мусульман всю территорию Восточной Армении, а в 1211 совершившие чрезвычайно успешный поход на Иран. Царица Тамара пожаловала своим лучшим вассалам анийский престол всей Восточной Армении, но вотчиной Закарид оставался входивший непосредственно в Грузинское царство Лори. Монастыри Кюрикидов братья и поделили по-братски: дело в том, что Закарэ сохранил верность армяно-христианству, а вот Иванэ превратился в грузина Мхаргрдзели (Долгорукого) - проще говоря, крестился в халкидонитстве, как армяне называли православие греческого образца. В цепочки алавердийских монастырей Закарэ оставил себе середину, то есть Одзун, Санаин и Ахпат, а Иванэ взял края - Кобайр на юге и Пгндзаанк на севере. Переосвящённый в православие монастырь стал центром Лорийской епархии Грузинской церкви, проводником халкидонитства среди армян:

26.

Грузинским этот монастырь и оставался в последующие века, как и армяноязычная Лори оставалась частью Грузии, вместе с ней минуя тоннели чужих господств и выныривая из них к свету независимости. Армянское название Пгндзаанк, однако, постепенно вытеснилось тюркским Ахтала (Белый луг), впервые появившимся в хрониках под 1438 годом. Да и сами медные копи запылились и заросли травой, так что к началу 18 века монастырь опустел, а епископ перебрался на Ахталинское подворье в Атенский Сион близ Гори. Возвращаться к жизни сначала рудник, а затем обитель начали в 1763 году, когда Ираклий II пригласил в Лори греков из османского Гюмушхане, при Византии вовсе неспроста известного как Серебярный город Аргируполис. Скорее всего, они и начали проводить богослужения в заброшенном храме у рудников, и тем более - после того, как в 1785 году рудники разорили аварцы, а в 1796 - персидский шах-скопец Ага-Мухаммед Каджар. Под предлогом защиты от персов Российская империя и присоединила Грузию в 1801 году, и в тот же год Ахталинский монастырь стал греческим, и более - духовным центром греков Закавказья. Закрыли его, как я понимаю, в советское время, а с распадом Союза греки практически в одночасье уехали на историческую родину, оставленную предками две с лишними тысячи лет назад...

27.

Греческие паломники по-прежнему навещают Ахталу в Рождество Богородицы (21 сентября), но спустя 8 веков обитель вернулась в лоно Армянской Апостольской церкви. Де-факто, впрочем, тут скорее музей, на тропе к монастырю встречает пара кафешек, а в павильончиках - резиновые лодки и железные плуги для увеселения заморских гостей:

28.

Монастырь вытянулся по узкому, как кинжал, мысу, гардой которого служит огромная башня ворот. На скале напротив - собственно Ахтала, совсем маленькая среди своих промзон и древностей:

29.

За воротами встречает небольшая церковь Святого Василия, время постройки которой я так и не смог узнать:

30.

И целая россыпь хачкаров да элементов декора с других монастырских зданий, разрушенных за века запустения и войн:

31.

Наиболее опустошительным был аварский набег 1785 года, когда Умма-хан из Дагестана задал шороху всему Закавказью, обложив данью Грузию, чеченцев (!), Джаро-Белоканские джамааты и большую часть азербайджанских ханств. Ахтала как крепость приняла тогда свой последний бой, в котором лишился купола собор Рождества Богородицы. Но это лишь добавило его облику неповторимости - огромный каменный храм на стыке армянских и грузинских традиций по-прежнему величественно стоит на мысу:

32.

Точное время его постройки не известно, но в основании есть хачкар с надписью царевны Мариам 1088 года, а Иванэ Мхаргрдзели упокоился в пристроенной к храму часовне (видна на кадре выше) в 1227 году.

33.

Возможно, вместе с часовней был построен и лёгкий арочный притвор, совсем не похожий на огромные и тёмные армянские гавиты:

34.

А вот понять, чей декор, моих познаний уже не хватает, да и неблагодарное это дело: об исторической принадлежности культурного наследия армяне с грузинами спорят не менее рьяно, чем с азербайджанцами.

34а.

Лучше пройдём за соборную дверь:

35.

Под дощатым протезом рухнувшего купола видна главная халкидонитская особенность этого собора - прекрасно сохранившиеся фрески, написанные в 1206-16 годах по фундации Закарэ Мхаргрдзели. Причём, что интересно - вполне себе армянским мастерами, оставившие грабаром (староармянским шрифтом) автографы Овсеп и Геворк.

36.

Фрескам на стенам вторят их копии на досках, написанные, по словам смотрительницы, в 1930-е годы, а по словам таксиста, подвозившего моих знакомых - для съёмок одного из фильмов Параджанова.

37.

Пол перед алтарём устлан надгробиями, в том числе вполне себе армянскими - вот справа под белой плитой, например, покоятся дворяне Меликовы:

38.

Лучше всего сохранились фрески в апсиде, в отсутствии иконостаса открытые для зрителя:

39.

И вид их непомерно византийский, куда ближе к росписям в русских церквях, чем сохранившихся в храмах Армении.

40.

Осмотрев монастырь, я вспомнил про тот дворец среди кипарисов, и поймав машину на спуске в город, попросил водителя за доплату довезти нас туда. Дорога к кипарисам тоже вьётся между серных яров, но в итоге приводит в рощицу на плато, от которой жилой район Ахталы скрыт соседней горой. Вид вверх по долине, в сторону Алаверди, Ванадзора, Еревана, Ирана...

41.

По словам водителя, дворец принадлежал начальнику рудников, который там жил с больной туберкулёзом дочерью, и собирался построить мост через каньон, чтобы она, не спускаясь к гари шахт и паровозов, могла гулять в лесу на той стороне. И хотя рассказы шоферов я давно привык воспринимать не более чем местным фольклором, добравшись до гугла с удивлением понял, что водитель был прав!

42.

С той разницей лишь, что построивший дворец в 1905 году Микаэл Арамянц на медных рудниках был максимум акционером, а преуспел в совсем других отраслях. Уроженец села Кятук в Карабахе, он начинал приказчиком на ковроткацкой фабрике в Шуше, откуда регулярно ездил в Тебриз по торговым делам. Постепенно эти командировки превратились в самостоятельный посреднический бизнес, и вот уже Арамянц - тифлисский купец-миллионер, разбогатевший на шёлке и сахаре, а с 1884 года и вовсе бакинский нефтяной магнат (см. Апшерон). В 1904 году Арамянц продал свои нефтепромыслы Александру Манташеву, не только конкуренту, но и давнему другу, с которым познакомился ещё в тебризских поездках, и вернулся в Тифлис. Там Микаэл Овсепович прославился как меценат, в его больнице бесплатно делали сложнейшие по тем временам операции, а в его гостинице "Мажестик" останавливались богатейшие гости Кавказа. Не знаю, правда ли входило в его планы строительство моста над Дебедским каньоном, но вполне достоверно то, что он имел дачу в Ахтале, куда ездил с больной дочерью. И бывали здесь, как на крымских курортах, весьма именитые люди - например, армянский поэт Ованнес Туманян или русский певец Фёдор Шаляпин. Конец же мецената был печальным: советская власть не успела его репрессировать, но отняла всё, что он создал, и вот старый и немощный Арамянц подолгу сиживал у своего тбилисского особняка или своей гостиницы, а умер в 1922 году нищим в затхлом подвале. Зато старания для дочери не пошли прахом - Анна Арамянц смогла эмигрировать в Лондон, где её потомки живут до сих пор. И приезжая в Тбилиси, останавливаться Арамянцы предпочитают в отеле "Мариотт", как называется теперь бывший "Мажестик".

43.

Ахталинский "Замок Арамянца" же при Советах, как водится, был то ли санаторием, то ли пионерлагерем, ну а ныне попросту заброшен. Ворота оказались заперты, но мы без труда нашли тропку в кипарисах - там даже забор не везде стоит. Вблизи дворец оказался великолепен и не похож ни на что из виденного мной в Армении:

44.

Как считается, Арамянц построил его по образцу горных вилл, которые видел на отдыхе в Швейцарии, а изучать их специально отправил бакинского архитектора Михаила Бузоглы. И в общем тут действительно нетрудно разглядеть деревянный вариант немецкого югендстиля:

44а.

Но состояние дворца катастрофическое, а в стене тыкая дыра, словно в Карабахскую войну из Азербайджана сюда залетел шальной снаряд. Тем более не сохранилось и никаких интерьеров, так что даже залезть в эту дыру мы не стали пытаться.

45.

Ниже по склону - ещё один павильончик из дикого камня, то ли замковый флигель. то ли уже постройка санатория в духе советского романтизма:

46.

А за ним - и горы выше по Дебеду:

47.

До последнего села Айрум, известного своей железнодорожной станцией с пунктом пропуска, где пограничники раньше регулярно высаживали иностранцев почти без причин, от Ахталы нет и 20 километров. Но преодолевать их можно битый час - качество дорог здесь опускается местами до почти что монгольского уровня, и видимо лишь из-за этого участка большинство водителей предпочитают ездить из Еревана в Тбилиси через Севан, Дилижан и Ноемберян, близ которого в нескольких местах есть риск словить с азербайджанских гор шальную пулю. Параллельно автодороге всё так же тянутся рельсовые пути, кое-где укрытые впечатляющими галереями:

48.

В горах над дорогой скрывается Техут - второе по величине медно-молибденовое месторождение Армении, пущенное в 2013 году - на здешних рудниках бывает не только разруха, хотя именно под залог кредита, взятого на эту стройку у ВТБ Армения потеряла комбинат в Алаверди... Ближе к Айруму из склона горы бьёт водопад:

49.

Принадлежащий Айрумской ГЭС (1957, 3 МВт), одной из крупнейших среди "малых":

50.

Ещё немного - и ущелье расступается, открывая глазам вид на залитую солнцем равнину, вдоль которой тянется Сомхетский хребет с куполом горы Лалвар (2543м), северный "фасад" Малого Кавказа. Вот только и река Дебед становится рекой Борчала: кончается плато - кончается Армения, а по ту сторону грузинской границы лежат Борчалы - одно из самых парадоксальных мест Кавказа. Дело в том, что туда, на стык Гогарены с исконным Картли, в 1604 году шах Аббас II из владевших Грузией Сефевидов запустил кочевое азербайджанское племя, основавшее Борчалинский султанат. И хотя Ираклий II, провозгласив свою независимость, покончил с его самостоятельностью, потомки тех кочевников никуда не делись и спустя века. Борчалы - очень странное место: типичная сельская глубинка Азербайджана, сквозь которую, однако, по трассе потоком едут машины на армянских номерах. По словам водителя, с которым мы ехали в Тбилиси, в начале 1990-х там могло и камнем прилететь с обочины, но в то же время именно в Борчалах действовали армяно-азербайджано-грузинские базары, на которых три народа забывали распри, чтобы выживать. За Борчалами же вытянулся вдоль Куры прекрасный Тбилиси... но это уже совсем другая история.

51.

Комментарии

Отправить комментарий